睁开了眼睛

漫天的雪无情

谁来赔这一生好光景

第五周周末,转眼间就快要到期中,甚至有课程已经开始催促我们做期末的打算。本来,这个星期也应该来说是可以有很多的时间来做一些事情,看到To do list上面的事项一件件被划去的感觉真的很美妙,但是知道这个学期,我才真实的感受到什么是“踩DDL”,感受到对于一些事情自己的无能为力——但是这种无能为力更多的来自于自己的无能吧。大三的学生,这个世界已经没有那样包容,甚至很多时候的考虑是更加现实的,这个世界仿佛预设了我们明白很多,但我们看待这个世界,究竟比三年前变化了些什么,或许只有我们自己心里清楚——这种“清楚”甚至是不可意会的。从这个意义上说,这或许是教育的一种失败吧。

但这或许也是人文社科教育的一种常态,阅读与表达是人文社科教育相辅相成的两件事情。但是我越来越慌乱,在这个需要表达很多的时候,却觉自己腹中空空。

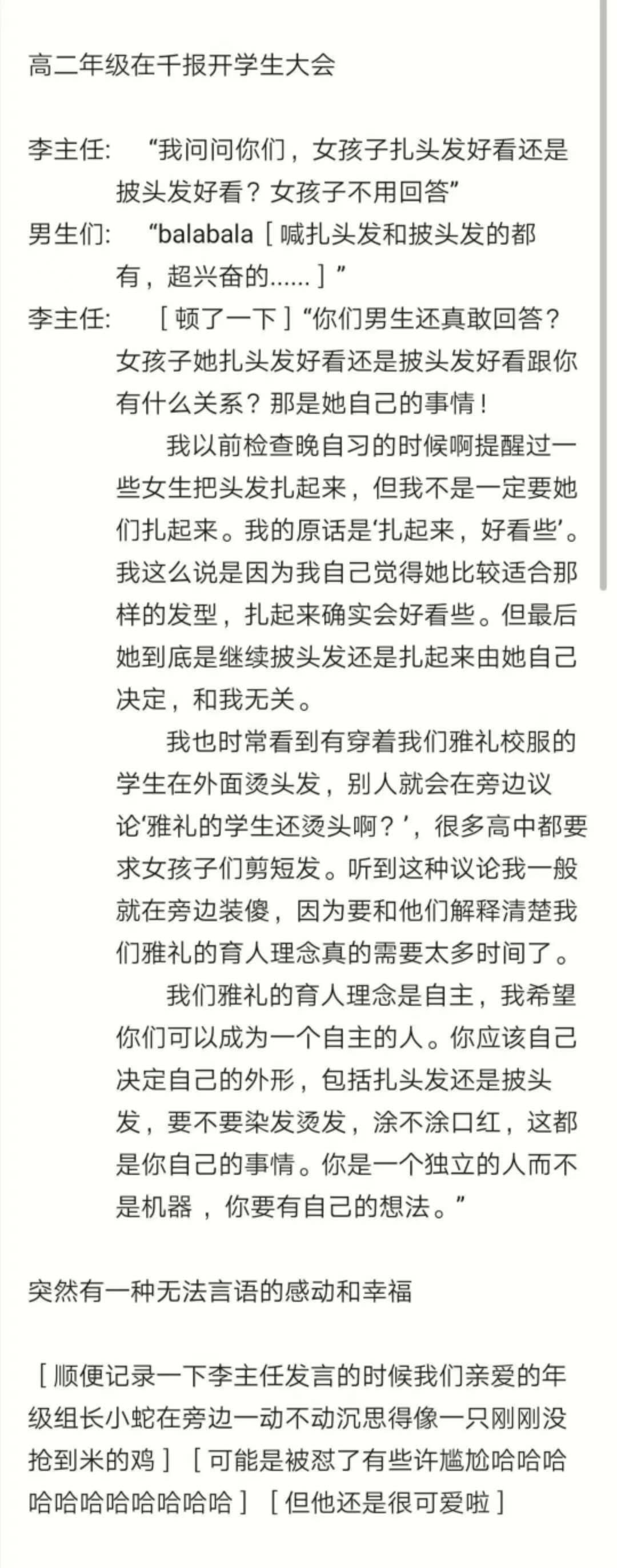

这两天,一幅图片在朋友圈中刷屏:

原谅我没有获得说说空间主人的授权与这幅图片使用的授权,但鉴于其传播与影响力,我想在小破站上放一放也无妨,侵删。

朋友圈里大部分肯定是怀念与追忆。但很令我欣喜的是,今天中午有名同学发的说说,叙述了自己在雅礼遭遇的一个版本,反思我们的想象,或者说这幅图片传播如此之快以至于刷屏所表达的情绪。这其实是一个很重要的思考角度。实际上,是在追问自己行动的逻辑,这种逻辑再之前,可能是浅层而感性的,但是正是在这种“理所当然”之下,隐含着自己对整个生活的一个基本判断。我仍然觉得,“雅礼不是我所生活的那个雅礼”,但是这个一个判断并不能与“雅礼已经变成了另外一个雅礼”画上等号,或者说,这种转变更多的是因为信息和心态发生变化的产物,而不是作为一个“局内人”的角度所带来的变化。所有的教育理想,一旦能够被称为“理想”,我想都是应该被尊重的,今天还看到一篇文章,是《中国青年报》的,说的是“东部校长在西部”,我想这才是最为典型的“无声的革命”。以中国社会的复杂与教育在传统与现实生活中所发挥的,我觉得可以称之为“枢纽”性作用来说,其绝对不是简单的教学方法与学习成绩的问题——当然这两者是很容易被观察到的表征,但是在其背后,其实影响更深的,或者说是更重要的,其实真的是某种对知识与观点的接受与思考、判断,是一种对“自由”的追求与独立人格的形成。这些东西说起来很虚,可能对升学也没有什么帮助,但是这却让“雅礼人”形成某种特质,以至于我在雅礼之外穿着雅礼校服,都不由自主地有一种“敬畏”的感觉。还是回到那句话,“一切痛苦,都是来自对现实无能的愤怒”,而与现在我们请情况两相应和,其实也是在追问自己,“你想去哪里”,“你要怎么去”。

这种“深刻”的问题其实是弥漫在生活中的角落的,无论是谈到招生工作,或者是说反思自己的生活,都不得不去面对,并且去回答这两个问题——当然你可以选择逃避,但是它就在那里。昨天晚上,我又在校园里走了三公里,现在的我甚至发现了三公里所可能形成的路径,这个时间是适合用来打电话和听音乐的,但之后的那个晚上,我就沉浸在周深的世界里,从“雪落下的声音”到“一期一会”,不会唱歌,也不怎么会欣赏音乐的人,似乎能够感受到音乐的一种魔力,同样也感受到了时光飞逝。于是乎,今天是从九点开始的,从某个学生组织的例会,到下午参与某个团支部的主题团日,我在人群之中藏匿着自身,同时也在逐步失去自己对生活的控制。晚上有课,我觉得周日晚上这节课格格不入,不在于其内容有多么,我想或许都可以用“糟粕”来形容,更重要的是它提前了十二个小时宣告了我周末的结束。从周一到周五,忙忙碌碌,在某种意义上,也是“回到高中”吧。

但是这又注定与高中不同,至少我们在形式上“掌握着自己的生活”,但生活一次次的告诉我,不,你没有。很多很多时候,我仿佛听到这句话的回音:“历史不会重复,但是他会押韵”。今天晚上的那门“无聊”的课——并不是说这门课的内容,而是这门课的表述方式,让我极大的回忆起了一些低水平的高中课堂:充满了填鸭、说服与知识性的知识,以及一些“不知所云”但是却有标准答案的问题。讲到新疆、西藏等地区为什么也能够算入中国,回答彭慕兰先生“Why is China so big?”的问题的时候,老师引用了左宗棠的一句话:“重新疆者,所以保蒙古,保蒙古者,所以卫京师。”,老师将这句话的语境是在论述“国防安全内部化”,但是稍加分析就能看到,这句话背后是如何看待新疆,新疆对中国有什么样的重要性思维的一个阐释。这句话的完整表述,在半年前我上过的另一门课上进行了一个详细的分析。这令我想起周三的那节讨论课,一节课上往往能够关联我所上过的研讨课、社会理论、中国哲学等等课程,作为一周前三天忙乱的一个收尾,这节课可以说是我这一个学期中每个星期最为期待的高光时刻——尽管这并不能带来任何功利上的好处,但是却令人总是有一种丰盈的感觉。

周六进行了奖学金答辩会,当时临时知道是脱稿的我极度紧张,面对赵老师的问题,“你觉得你读过的最不功利的一本书是什么?”,我下意识的,或者说,经过了短暂的思考给出的,竟然是与三年前一模一样的回答:“霍布斯鲍姆的《极端的年代》。”,当时我在想,昨天我本来是想穿雅礼的校服的,那样能够简直就是完美复刻了三年前的情景。我不知道赵老师对三年前的还有没有记忆,但是我在答案说出口的那一刹那,实际上感受到了内心的巨大冲击:“你这三年干了些什么?”

在这种历史和现实的交叠中,真的好想有一个机会,让人透一口气。

Oct 18,2020

文中未标明的图片与文字均为作者创作,如需转载请在下方评论区留言或使用邮箱